Merawat dengan Kasih, Profesionalisme Pekarya Kesehatan

Mei 9, 2025

Mewujudkan Layanan Kesehatan Inklusif di Pedalaman Alor: Inovasi Posyandu ILP Menjangkau Semua Usia

Oktober 8, 2025Sinergi dan Inovasi:

Perjalanan Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS

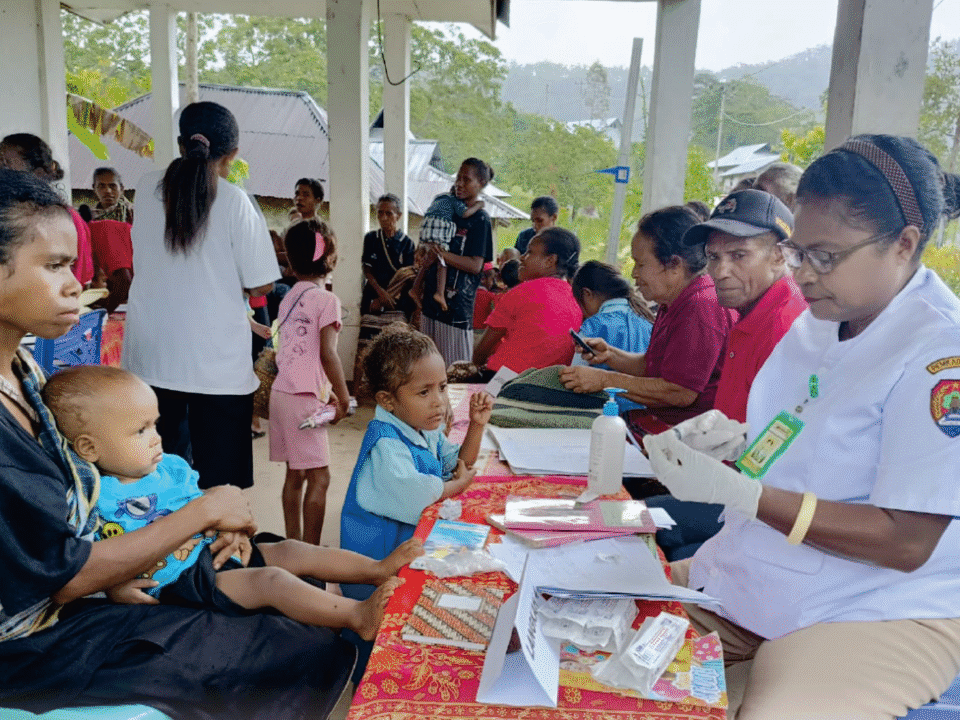

Kehadiran WPA, Komunitas ODHIV, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Camat, Puskesmas, Rumah Sakit, Komisi Penanggulangan AIDS dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta yang saling mendukung dan sinergi telah menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup ODHIV.

Tidak berlebihan jika dikatakan, selama hampir tiga tahun perjalanan Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta periode 2022-2025 yang dilaksanakan oleh UPKM/ CD Bethesda YAKKUM, telah banyak pencapaian dan kontribusi terhadap terwujudnya program pencegahan terpadu infeksi baru HIV serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan hidup ODHIV dan Orang yang hidup dengan ODHIV di kedua daerah tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, memperkuat sistem pendampingan bagi ODHIV, serta mengoptimalkan alokasi anggaran di tingkat daerah. Program ini telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam berbagai aspek meskipun masih terdapat tantangan, meliputi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan LKB HIV, peningkatan kepatuhan konsumsi obat ARV, serta keterlibatan aktif komunitas dalam mendukung program pengendalian HIV dan AIDS.

Penerapan layanan komprehensif mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan RI yaitu semua bentuk layanan HIV dan IMS yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Layanan komprehensif tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara paripurna, yaitu sejak dari rumah atau komunitas, ke fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik dan rumah sakit dan kembali ke rumah atau komunitas. Layanan diberikan selama perjalanan infeksi HIV, semenjak belum terinfeksi sampai stadium terminal. [1] Sementara upaya meningkatkan kepatuhan konsumsi obat ARV bagi ODHIV dimaksudkan untuk menghilangkan kasus Lost to Follow-Up (LFU) atau putus minum obat agar tidak terjadi kematian karena AIDS. Artinya, melalui kepatuhan minum ARV, ODHIV dapat melanjutkan kehidupannya dengan kualitas kesehatan yang tetap baik. Selain menambah jumlah tempat pelayanan untuk PDP melalui penerapan LKB di puskesmas dan rumah sakit, keterlibatan masyarakat melalui WPA dan komunitas melalui KDS juga menjadi perhatian serius dalam pengendalian HIV dan AIDS.

Relevansi Program

Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta masih relevan dengan kebutuhan populasi kunci dan kelompok rentan. Implementasi program ini selaras dengan kebijakan nasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual yang mengatur standar pelayanan dan strategi nasional dalam pengendalian HIV.

Peraturan ini menetapkan standar pelayanan yang mencakup perlunya pelaksanaan edukasi dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan HIV dan IMS, penyediaan layanan konseling dan tes HIV yang mudah diakses dan rahasia untuk mendeteksi dini terjadinya infeksi, pemberian terapi ARV bagi ODHIV serta perawatan bagi orang yang mengalami IMS sesuai dengan pedoman nasional. Kebijakan ini juga menetapkan pentingnya penyediaan fasilitas laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan HIV dan IMS dengan standar kualitas yang ditetapkan, serta penguatan sistem rujukan dan dukungan psikososial bagi ODHIV dan orang dengan IMS untuk memastikan kontinuitas perawatan.

Strategi nasional pengendalian HIV dan AIDS yang diatur dalam peraturan ini meliputi: peningkatan peran serta pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan HIV dan IMS; memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan; mengurangi faktor-faktor yang meningkatkan risiko penularan HIV dan IMS melalui intervensi yang efektif; peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan petugas terkait lainnya dalam memberikan layanan berkualitas; serta pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS secara komprehensif.[2]

Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) 2020-2024 yang menekankan peningkatan akses terhadap pengobatan dan layanan pencegahan HIV.

Kebijakan ini dirancang untuk mencapai target global 95-95-95, yaitu: 95% ODHIV mengetahui status HIV mereka, 95% dari mereka yang terdiagnosis HIV menerima terapi ARV secara berkelanjutan, 95% dari mereka yang menjalani terapi ARV mencapai supresi viral load. Beberapa strategi utama ditetapkan dalam peningkatan akses pengobatan dan layanan pencegahan HIV untuk mencapai target tersebut, antara lain:

- Peningkatan Layanan Konseling dan Tes HIV: memperluas akses layanan konseling dan tes HIV yang terintegrasi di fasilitas kesehatan dan komunitas untuk deteksi dini.

- Peningkatan Akses dan Kualitas Terapi ARV: memastikan ketersediaan dan distribusi ARV yang merata di seluruh wilayah dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam manajemen terapi

- Penguatan Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu: mengintegrasikan layanan HIV dengan program kesehatan lainnya, seperti tuberkulosis dan kesehatan reproduksi, untuk mempermudah akses layanan

- Pemberdayaan Komunitas dan Kelompok Kunci: meningkatkan peran serta komunitas dalam edukasi, pencegahan, dan pendampingan

- Penguatan Sistem Informasi dan Pemantauan: mengembangkan sistem informasi yang andal untuk pemantauan dan evaluasi program secara

- Pengurangan Stigma dan Diskriminasi: melaksanakan kampanye edukasi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap

Implementasi beberapa strategi ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan pencegahan serta pengobatan HIV di Indonesia, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SRAN 2020-2024.[3] Beberapa pencapaian program yang menunjukkan relevansinya dengan kebutuhan populasi kunci dan kelompok rentan, adalah sebagai berikut:

Pertama, keberadaan WPA yang menjadi mitra UPKM/CD Bethesda YAKKUM mampu menjadi motor penggerak upaya pengendalian HIV dan AIDS di masyarakat dengan melakukan advokasi kebijakan penganggaran program HIV dan AIDS di Desa dan Kelurahan, melakukan edukasi ke masyarakat dan melakukan pendampingan ODHIV. Warga Peduli AIDS menurut Kementerian Kesehatan RI merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS.[4]

Kedua, dukungan program untuk Yayasan Kebaya Yogyakarta relevan dengan kebutuhan, baik dalam manajemen pengelolaan lembaga, peningkatan kapasitas anggota maupun advokasi kebijakan. Kerjasama antara UPKM/CD Bethesda YAKKUM dan Yayasan Kebaya Yogyakarta sampai dengan semester 5 telah berlangsung melalui kolaborasi, fasilitasi, hingga pengadaan bantuan secara rutin. Beberapa kerjasama yang tercatat antara lain: Review Standar Prosedur Operasional (SPO) Shelter atau rumah perawatan ODHIV di Yayasan Kebaya, Pelatihan Pembuatan Minyak Urut, Coaching Pijat Urut, Coaching Pengolahan Bahan Pangan Lokal, Penyusunan SPO Kelembagaan dan Penyusunan Rencana Strategis Yayasan Kebaya Yogyakarta.

Ketiga, Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS ini juga relevan dengan kebutuhan Dinas Kesehatan untuk menjaga komitmen dan kebijakan terkait HIV dan AIDS melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan HIV dan AIDS. Pada praktiknya RAD memang membutuhkan perhatian dan pengawalan secara berkala supaya hasil yang maksimal dapat tercapai. UPKM/CD Bethesda YAKKUM bersama jaringan secara aktif berpartisipasi dalam proses bersama ini, bahkan hingga ke proses monitoringnya. RAD adalah pedoman yang dijalankan oleh banyak pihak lintas sektor yang terlibat, oleh sebab itu masing-masing lembaga, komunitas atau OPD yang terlibat juga memiliki komitmen untuk mengawal proses ini.

Keempat, Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS ini relevan dengan kebutuhan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Belu dalam melanjutkan dukungan terhadap keberadaan WPA di Desa. Setelah melewati pergantian struktur secara perlahan KPA Kabupaten Belu mulai mengoptimalisasi fungsinya dalam pengendalian HIV dan AIDS.

Efektivitas Program

Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta dinilai efektif karena telah mencapai indikator- indikator yang ditetapkan. Berdasarkan indikator dalam kerangka kerja, beberapa pencapaian utama program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS meliputi:

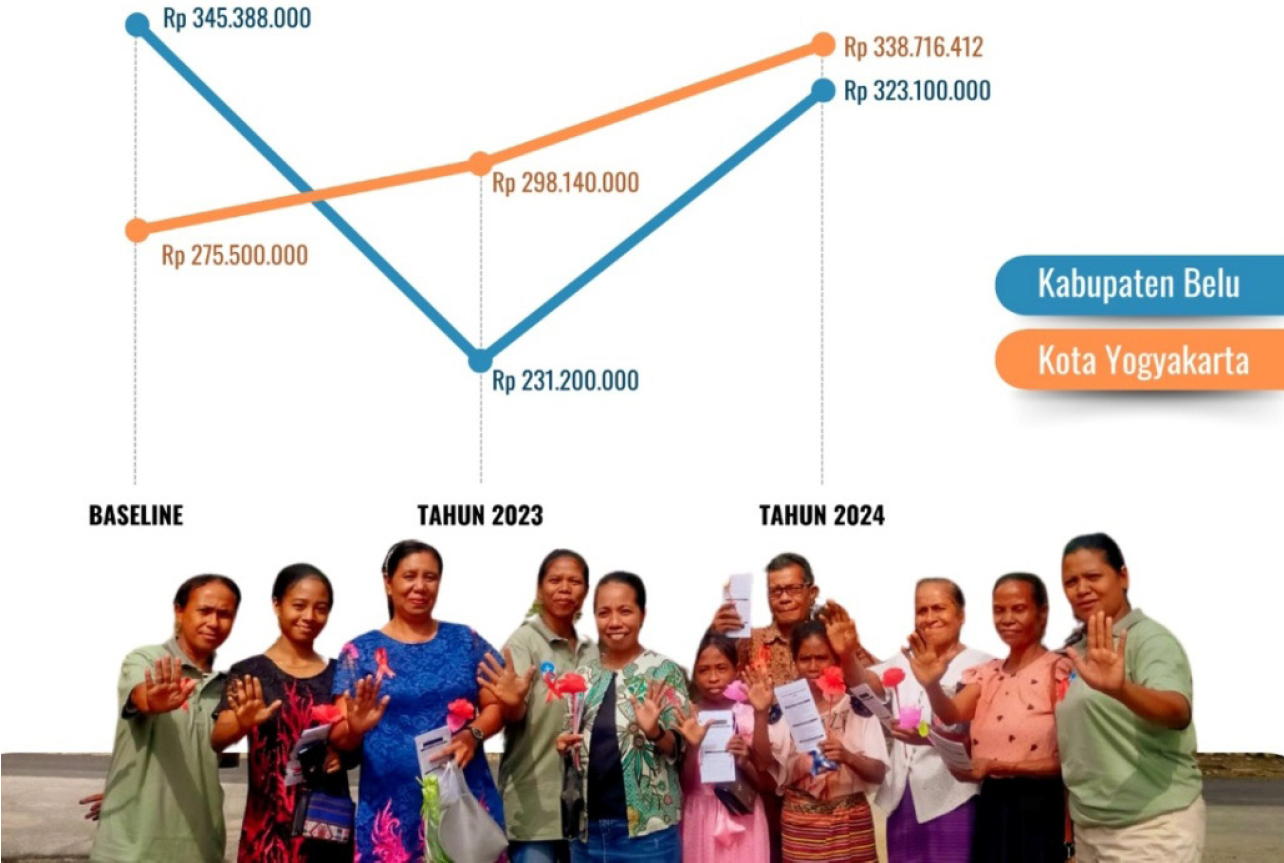

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta tahun 2024 mengalami peningkatan rata-rata 6,6% dibandingkan baseline.

Total alokasi anggaran untuk pengendalian HIV dan AIDS tahun 2024 di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta yaitu Rp661.816.412, naik Rp 40.928.412 (6,6%) dibanding anggaran tahun 2021 sebesar Rp620.888.000. Secara rinci, alokasi anggaran Kabupaten Belu tahun 2024 sebesar Rp323.100.000, turun 6,5% dari baseline tahun 2021 sebesar Rp345.388.000. Alokasi anggaran ini digunakan untuk pendampingan ODHIV, WPA dan kelompok risiko tinggi, koordinasi lintas sektor, dan operasional KPA. Alokasi APBD Kota Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp338.716.412, meningkat sebesar 23% dari baseline tahun 2021 sebesar Rp275.500.000. Alokasi anggaran ini digunakan untuk koordinasi jejaring layanan HIV, peningkatan kapasitas layanan HIV, update knowledge pencegahan hepatitis pada ODHIV, update knowledge pencegahan tuberkulosis (TB) pada ODHIV, validasi data HIV dan AIDS, monitoring evaluasi Rencana Aksi Daerah, Peringatan Hari AIDS Sedunia, Refreshing Analis HIV dan IMS, serta integrasi kegiatan HIV dalam isu kesehatan lain.

Grafik Alokasi APBD Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta untuk Program HIV dan AIDS

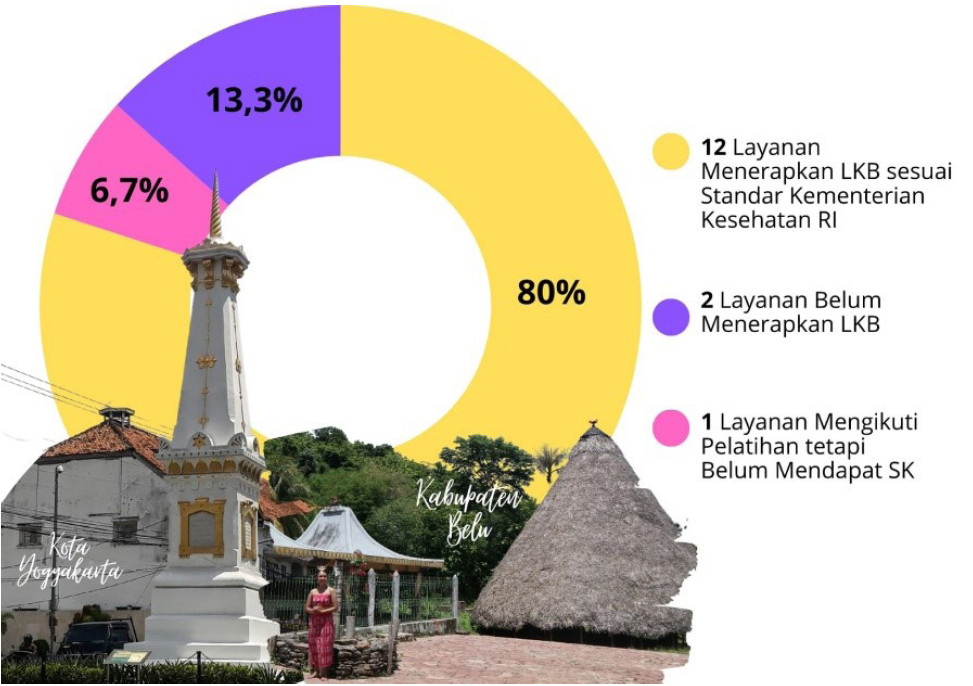

Sebanyak 12 penyedia layanan kesehatan, terdiri dari 4 rumah sakit dan 8 puskesmas, dari 15 layanan kesehatan sudah menerapkan LKB HIV sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI. Pencapaian ini melewati target yang ditetapkan di awal program yaitu sebanyak 9 layanan kesehatan.

Layanan kesehatan yang menerapkan LKB HIV di Kabupaten Belu sebanyak 6 unit, terdiri dari 2 rumah sakit dan 4 puskesmas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, Rumah Sakit (RS) Katolik Marianum Halilulik, Puskesmas Atapupu, Puskesmas Wedomu, Puskesmas Atambua Selatan dan Puskesmas Umanen. Layanan kesehatan yang menerapkan LKB HIV di Kota Yogyakarta sebanyak 6 unit, terdiri dari 2 rumah sakit dan 4 puskesmas yaitu RSUD Kota Yogyakarta, RS Bethesda, Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Umbulharjo 1, Puskesmas Tegalrejo, dan Puskesmas Mantrijeron.

Grafik Jumlah Layanan yang Menerapkan LKB sesuai Standar Kementerian Kesehatan RI

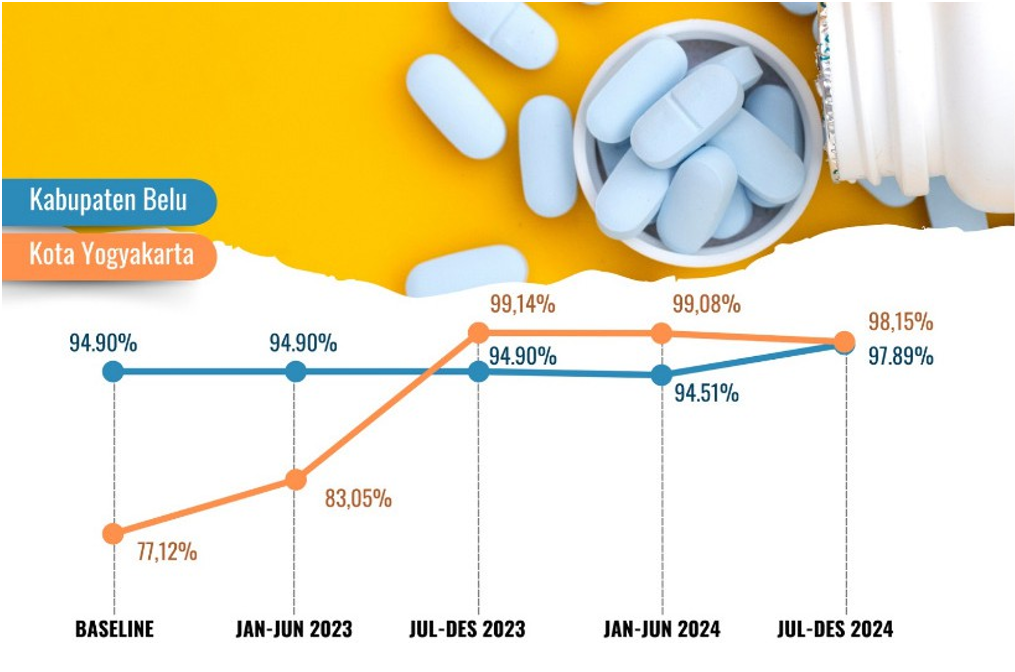

Program Pengendalian HIV dan AIDS yang berupaya meningkatkan kepatuhan minum obat, mencatat sebanyak 98,03% ODHIV yang didampingi mengonsumsi ARV secara rutin.

Berdasarkan data, dari total 203 ODHIV terdiri dari 129 laki-laki, 67 perempuan, dan 7 transgender yang didampingi, sebanyak 199 ODHIV (125 laki-laki, 67 perempuan, dan 7 transgender) atau 98,03% yang secara rutin mengonsumsi ARV. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 70%. Masih ada 4 ODHIV laki-laki atau 1,97% yang LFU. Di Kabupaten Belu, dari 95 ODHIV (43 laki-laki, 51 perempuan, 1 transgender) yang didampingi, sebanyak 93 ODHIV (41 laki-laki, 51 perempuan, 1 transgender) sudah mengkonsumsi ARV secara rutin dan 2 ODHIV laki-laki yang LFU. Di Kota Yogyakarta, dari 108 ODHIV (86 laki-laki, 16 perempuan, 6 transgender) yang didampingi, sebanyak 106 ODHIV (84 laki-laki, 16 perempuan, 6 transgender) sudah mengkonsumsi ARV secara rutin dan 2 ODHIV laki-laki yang LFU

Grafik Prosentase Kepatuhan Pengobatan pada ODHIV yang Didampingi KDS

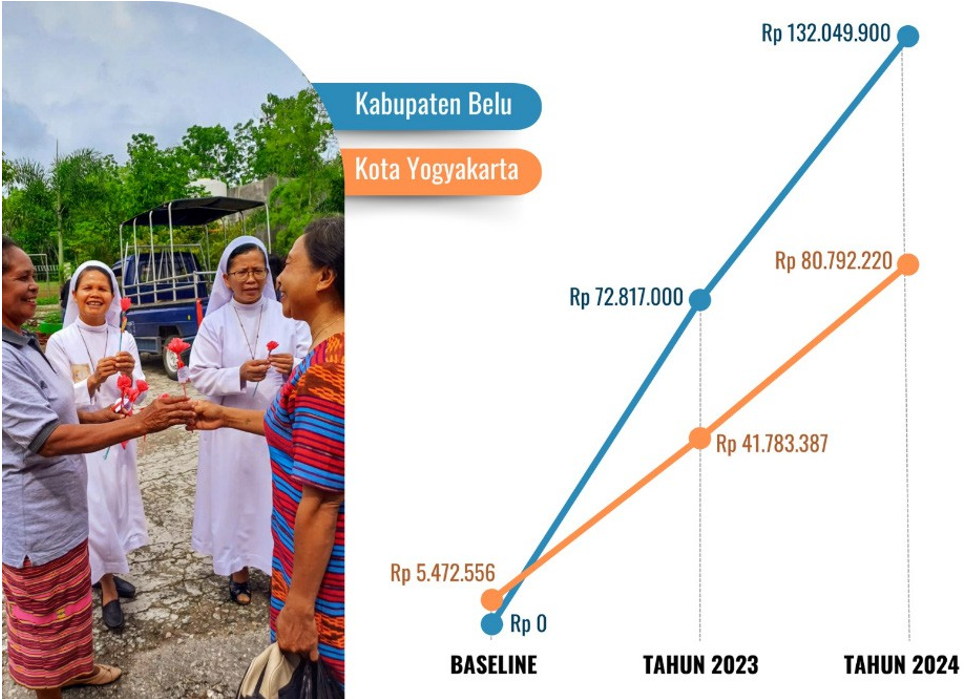

Pemerintah Desa/Kelurahan mitra telah meningkatkan alokasi anggaran untuk program pencegahan HIV dan AIDS yang difokuskan pada kelompok rentan. Anggaran untuk isu HIV dan AIDS di 16 Desa/Kelurahan yang dilayani meningkat hampir empat ribu persen (3.790%) dari sebelumnya Rp5.472.556 menjadi total Rp212.842.120.

Grafik Jumlah Anggaran Desa/Kelurahan untuk Program HIV dan AIDS

Di Kabupaten Belu, 8 Desa/Kelurahan yang didampingi mengalokasikan anggaran untuk Program HIV dan AIDS yang difokuskan pada kelompok rentan ODHIV dan Ibu Rumah Tangga dengan total sebesar Rp132.049.900. Di Kota Yogyakarta, 8 kelurahan yang didampingi sudah mengalokasikan anggaran untuk Program HIV dan AIDS yang difokuskan pada kelompok rentan remaja, ibu rumah tangga, pasien TB, dan pasien IMS dengan total sebesar Rp80.792.220.

Sebanyak 4 KDS yang dibentuk pada akhir project fase pertama melanjutkan kegiatan pendampingan ODHIV dan OHIDHA secara mandiri tanpa dukungan UPKM/CD Bethesda YAKKUM. Kelompok Dukungan Sebaya merupakan sebuah kelompok yang bertujuan mendukung setiap anggota kelompok dalam kehidupan keseharian mereka.[5] Dukungan sebaya meliputi orang yang menghadapi tantangan yang sama, misalnya pasien dengan infeksi tertentu, atau komunitas tertentu. Di Kota Yogyakarta, KDS yang dibentuk di akhir project fase pertama yaitu Perkumpulan Pita Merah Jogja, melakukan persiapan untuk dapat melanjutkan kegiatan di luar dukungan dari UPKM/CD Bethesda YAKKUM melalui penetapan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sebagai organisasi masyarakat dengan nama Perkumpulan Pita Merah Jogja. KDS yang telah menjadi perkumpulan ini juga menerapkan mekanisme fundraising dari potongan honor narasumber dari pihak lain dan iuran sukarela anggota, pendanaan dari pihak luar yaitu dari YAKKUM Emergency Unit (YEU) untuk mengembangkan aplikasi Monitoring Kesehatan ODHIV (MONTOV) dan dari Program Inklusi RS Bethesda untuk melakukan sosialisasi MONTOV bagi ODHIV yang mengakses layanan di RS Bethesda serta pengembangan usaha ekonomi kelompok melalui penjualan merchandise berupa kaos, mug, tumbler, pin, dan gantungan kunci. Sementara sebanyak 3 KDS di Kabupaten Belu yang dibentuk di akhir project fase pertama sudah melakukan persiapan untuk menuju kemandirian agar dapat melanjutkan pendampingan ODHIV dan Orang hidup dengan ODHIV (OHIDHA), dengan rincian:

- 1 KDS yang dibentuk di akhir project fase pertama di tingkat kabupaten yaitu KDS Moris Foun Belu, telah berproses untuk mengurus legalitas organisasi mengikuti Pita Merah Jogja. Selain itu, KDS Moris Foun menerapkan mekanisme fundraising dari potongan honor narasumber dan mengembangkan usaha ekonomi kelompok berupa penjualan minyak herbal

- 2 KDS yang dibentuk di akhir project fase pertama di tingkat kecamatan yaitu KDS Kakuluk Mesak dan KDS Tasifeto Timur, telah melakukan pengembangan usaha ekonomi kelompok berupa penjualan minyak herbal dan instan herbal.

Tingkat Efisiensi Program

Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS ini mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di area program melalui pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait sehingga dinilai efisien dalam pelaksanaannya.

Advokasi integrasi anggaran HIV dengan isu kesehatan lain seperti, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), TB, dan IMS di Dinas Kesehatan dilakukan sebagai strategi bersama karena keterbatasan alokasi APBD khusus untuk program HIV dan AIDS.

Pendekatan ini memungkinkan program HIV mendapatkan dukungan anggaran yang lebih luas dan berkaitan langsung dengan layanan kesehatan lainnya. Manfaat dari integrasi kegiatan selain meningkatkan efisiensi penggunaan dana kesehatan adalah: menghindari duplikasi anggaran; mempermudah akses layanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat; mempercepat deteksi dan pengobatan bagi kelompok rentan yang membutuhkan layanan HIV, TB, IMS, dan KIA; serta meningkatkan efektivitas program kesehatan secara keseluruhan dengan pendekatan terpadu. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan program HIV tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. [6]

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan KDS yang bertujuan meningkatkan jumlah layanan yang ramah terhadap ODHIV juga merupakan salah satu pencapaian program.

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan KDS dalam Program Pengendalian HIV dan AIDS bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi program secara keseluruhan. Efisiensi ini tercapai melalui optimalisasi sumberdaya, pengurangan beban layanan kesehatan lanjutan, serta peningkatan kepatuhan ODHIV terhadap pengobatan dan perawatan. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga menciptakan layanan yang lebih efektif dan efisien. Banyaknya tenaga kesehatan yang terlatih dalam layanan HIV membuat ODHIV tidak perlu selalu dirujuk ke rumah sakit besar dan dapat menerima perawatan langsung di puskesmas dan mengurangi waktu tunggu serta beban operasional fasilitas kesehatan lanjutan.[7]

KDS juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan dan mempercepat akses layanan, yang berkontribusi terhadap efisiensi program. Kegiatan pendampingan memungkinkan ODHIV lebih patuh dalam mengonsumsi ARV, sehingga risiko komplikasi kesehatan dan kebutuhan layanan medis yang lebih kompleks berkurang. Harapannya biaya pengobatan komplikasi atau infeksi oportunistik dapat ditekan, dan program kesehatan dapat lebih berfokus pada upaya pencegahan. KDS yang terlatih juga memungkinkan informasi tentang HIV dapat lebih cepat dan murah disebarluaskan di tingkat komunitas tanpa harus selalu bergantung pada tenaga kesehatan profesional. Edukasi dari KDS dapat mengurangi kesalahpahaman dan stigma, sehingga lebih banyak orang yang mau melakukan tes HIV dan mendapatkan pengobatan lebih awal. [8]

Peningkatan keterlibatan komunitas, seperti WPA dan KDS, untuk mendukung advokasi di tingkat lokal.

Keterlibatan komunitas dalam program pengendalian HIV dan AIDS sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. WPA dan KDS memainkan peran strategis dalam advokasi di tingkat lokal, membantu menjembatani akses layanan kesehatan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. WPA merupakan kelompok masyarakat yang berperan dalam edukasi terkait HIV dan AIDS di lingkungan mereka. Mereka membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, sehingga lebih banyak ODHIV yang mau mengakses layanan kesehatan tanpa rasa takut. WPA juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong alokasi anggaran Desa atau Kelurahan untuk mendukung layanan HIV dan AIDS. Pelibatan WPA dalam proses Share, Support, Stimulate; Appreciate, Analys; Learn, Listen, Link; Team, Transfer (SALT) dan perumusan hasil kunjungan SALT dalam pertemuan dusun/desa yang melibatkan pemerintah desa dan kecamatan juga dinilai efisien karena proses usulan program sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai kebutuhan sehingga pemerintah desa dan kecamatan dapat mengakomodir dalam program desa.

KDS terdiri dari ODHIV yang saling memberikan dukungan sosial dan emosional. KDS berperan dalam mendampingi ODHIV untuk tetap patuh dalam menjalani terapi ARV, sehingga meningkatkan efektivitas program pengobatan. KDS juga membantu ODHIV dalam mengakses layanan kesehatan dan advokasi kebijakan lokal, termasuk dalam penyediaan ARV dan layanan komprehensif.[9]

Dampak Program

Dampak Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari sisi kebijakan berupa tersusunnya dokumen RAD Penanggulangan HIV dan AIDS, dari sisi layanan kesehatan yaitu penerapan Layanan Komprehensif Berkesinambungan HIV dan IMS yang diikuti peningkatan akses layanan terhadap ODHIV, meningkatnya keterlibatan aktif Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mendukung program pencegahan HIV dan AIDS, serta berkurangnya stigma terhadap ODHIV.

Dilihat dari sisi kebijakan, salah satu dampak implementasi program adalah tersusunnya dokumen RAD Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta.

Dokumen ini menjadi dasar bahwa upaya pengendalian HIV dan AIDS sehingga perlu didukung dengan keterlibatan lintas sektor. Persoalan HIV dan AIDS tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan saja. Perlu dukungan OPD lain dalam upaya promotif agar semakin banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang benar terkait HIV dan AIDS. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor kesehatan juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses layanan bagi ODHIV. Koordinasi yang efektif dapat memperkuat upaya penanggulangan HIV dan AIDS, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan implementasi kebijakan yang tepat sasaran.

Dilihat dari sisi layanan kesehatan, penerapan LKB HIV dan IMS di tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk menyediakan layanan yang komprehensif.

Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan, kematian, dan diskriminasi, serta meningkatkan kualitas hidup ODHIV. Cakupan layanan yang lebih luas dan berkualitas, menyebabkan akses ODHIV terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan efisien. Dampak lebih lanjut kaitannya dengan LKB HIV dan IMS, program ini telah berkontribusi dalam menginisiasi penyusunan Tools Monitoring LKB Ramah ODHIV yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, layanan kesehatan serta perwakilan komunitas. Tools LKB Ramah ODHIV akan menjadi perangkat bagi layanan kesehatan di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta untuk melakukan monitoring mandiri kaitannya dengan Layanan Ramah ODHIV.

Tindak lanjut dari penyusunan perangkat monitoring tersebut, telah diadakan pelatihan tenaga kesehatan tentang layanan ramah ODHIV di berbagai fasilitas kesehatan. Penerapan tools monitoring LKB mampu mengurangi sikap diskriminatif yang sebelumnya membuat ODHIV enggan mencari perawatan. Adanya kode etik layanan inklusif, membuat tenaga kesehatan lebih sadar akan hak-hak ODHIV dan memastikan pelayanan tanpa diskriminasi. Puskesmas mulai menyediakan ruang layanan yang lebih privat dan nyaman bagi ODHIV, sehingga mereka tidak merasa dihakimi atau diawasi berlebihan saat mengakses layanan kesehatan.[10]

Dampak lain dari implementasi program adalah keterlibatan aktif Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mendukung program HIV dan AIDS.

Sebanyak 16 Desa/Kelurahan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program HIV dan AIDS, seperti anggaran untuk edukasi HIV dan AIDS, biaya transportasi WPA dan bantuan langsung untuk ODHIV. Keberadaan WPA di semua Desa/Kelurahan mitra mulai banyak berperan dalam memberikan edukasi dan melakukan advokasi pencegahan HIV. Selain melakukan sosialisasi tentang HIV dan AIDS, WPA juga memfasilitasi pelaksanaan tes sukarela HIV yang dilakukan Puskesmas, serta mendukung ODHIV dalam mengakses layanan kesehatan. Sedangkan KDS banyak berperan dalam mendukung ODHIV secara psikososial, membantu mereka dalam kepatuhan terapi ARV, serta mengurangi stigma yang mereka hadapi. Komunitas ini juga membantu dalam mendorong ODHIV yang belum memulai terapi ARV agar segera mengakses layanan kesehatan.

Pemimpin agama dan tokoh masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Belu mulai terlibat dalam edukasi HIV dan mengubah stigma negatif yang selama ini berkembang di masyarakat. Mereka memberikan pemahaman bahwa ODHIV berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan dukungan sosial. Di sisi lain, kampanye berbasis masyarakat telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HIV dan AIDS. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya tes HIV dini, penggunaan kondom, dan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA).

Dampak lain yang terlihat dari program pengendalian HIV dan AIDS adalah berkurangnya stigma terhadap ODHIV.

Stigma terhadap ODHIV yang selama ini menghambat akses terhadap layanan kesehatan mulai berkurang seiring dengan meningkatnya edukasi di komunitas dan berjalannya layanan kesehatan yang lebih inklusif dan ramah bagi ODHIV. Program edukasi berbasis komunitas memberikan informasi yang benar tentang HIV dan AIDS, terutama mengenai cara penularan dan fakta bahwa HIV tidak bisa menular melalui sentuhan, berbagi alat makan, atau interaksi sosial biasa. Kampanye berbasis masyarakat ini membantu menghilangkan mitos dan ketakutan berlebihan yang menyebabkan diskriminasi terhadap ODHIV.

Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin lokal dalam kampanye anti-stigma turut membantu mengubah sikap masyarakat terhadap ODHIV. Demikian juga edukasi HIV di lingkungan pendidikan mulai dimasukkan ke dalam program sekolah, terutama dalam pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Siswa diajarkan untuk tidak mendiskriminasi teman sebaya yang hidup dengan HIV, sehingga generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang lebih inklusif.

Dampak selanjutnya dari program adalah peningkatan akses layanan ODHIV, termasuk mereka yang tinggal di daerah perbatasan.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang lokasi geografis, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Penambahan jumlah puskesmas dan rumah sakit yang menyediakan layanan PDP di wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Timor Leste, telah mempermudah akses layanan kesehatan bagi ODHIV. Langkah ini memungkinkan ODHIV di daerah tersebut untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke pusat kota. Kaitannya dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, program ini juga telah mampu menginisiasi adanya kesepakatan bersama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang dalam periode program ini akan ditandatangani antara KPA Provinsi NTT dan Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA (INCSIDA) Timor Leste untuk mengatur tentang pentingnya edukasi HIV dan AIDS di wilayah perbatasan serta jejaring rujukan PDP bagi ODHIV antara dua negara.

Keberlanjutan Program

Salah satu faktor penting dalam keberlanjutan program pengendalian terpadu HIV dan AIDS adalah alokasi anggaran dalam Dana Desa.

Langkah ini memungkinkan desa untuk berperan lebih aktif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat komunitas, sehingga program tidak hanya bergantung pada anggaran pusat. Sebagai langkah mendukung keberlanjutan program, Bupati Belu mengeluarkan surat edaran yang mengharuskan semua desa mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung program HIV dan AIDS. Surat edaran Bupati tersebut memungkinkan alokasi Dana Desa tidak hanya muncul pada desa mitra program tetapi juga meluas di luar wilayah intervensi program. Beberapa desa mulai memasukkan isu HIV dan AIDS sebagai salah satu program prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Perkembangan baik ini memungkinkan program HIV mendapat dukungan anggaran resmi dari Dana Desa, misalnya untuk edukasi pencegahan penularan HIV di masyarakat, memfasilitasi warga untuk melakukan tes HIV gratis, atau pelatihan bagi kader kesehatan. Masuknya program HIV dalam anggaran desa memungkinkan desa memiliki tanggung jawab dalam mendukung keberlanjutan program pengendalian HIV dan AIDS yang selama ini dikerjasamakan dengan UPKM/CD Bethesda YAKKUM. Adanya program HIV yang dikelola langsung oleh desa menyebabkan masyarakat lebih sadar dan terbuka terhadap isu HIV, sehingga stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV berkurang.[11]

Faktor lain yang juga mendukung keberlanjutan program adalah kemandirian KDS dengan mengembangkan usaha ekonomi. KDS memainkan peran penting dalam mendukung ODHIV, tidak hanya dalam aspek kesehatan tetapi juga dalam penguatan ekonomi. Dua KDS di Kabupaten Belu dan Kota Yogyakarta mulai mengembangkan usaha ekonomi kreatif, untuk memastikan keberlanjutan program dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan pihak luar, seperti produksi minyak herbal dan merchandise. KDS yang memiliki usaha sendiri tidak perlu terus bergantung pada bantuan dana dari pihak lain atau pemerintah. Pendapatan dari usaha ini dapat digunakan untuk membiayai operasional KDS, seperti pendampingan ODHIV, rujukan ke layanan kesehatan dan advokasi. Beberapa ODHIV ternyata juga mengalami diskriminasi dalam dunia kerja, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan formal. Anggota KDS dan ODHIV yang melakukan wirausaha dapat memiliki sumber penghasilan yang stabil.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mendukung keberlanjutan program adalah inovasi pengembangan aplikasi MONTOV untuk mendukung kepatuhan ARV secara digital yang dilakukan oleh Perkumpulan Pita Merah Jogja. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu ODHIV dalam memantau kepatuhan terapi ARV secara digital, sekaligus mendukung efektivitas layanan kesehatan berbasis teknologi. Aplikasi ini dirancang untuk mengingatkan ODHIV agar tidak lupa mengonsumsi ARV melalui notifikasi harian. Harapannya, kepatuhan minum ARV ini dapat meminimalkan risiko resistensi obat dan perkembangan HIV ke tahap lebih lanjut. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media edukasi, memberikan informasi tentang efek samping ARV, bagaimana pola hidup sehat bagi ODHIV, serta cara mengatasi tantangan dalam menjalani pengobatan jangka panjang. Penggunaan aplikasi MONTOV, membantu tenaga kesehatan karena dapat mengurangi kunjungan langsung dan lebih fokus pada pasien yang memerlukan perhatian khusus di layanan kesehatan. KDS sendiri dapat lebih efisien dalam mendampingi ODHIV, antara lain mengurangi kebutuhan kunjungan langsung yang sering kali memerlukan biaya transportasi tambahan. Adanya pengingat otomatis serta pemantauan digital dalam MONTOV, memungkinkan lebih banyak ODHIV yang konsisten dalam menjalani terapi ARV dan mengurangi angka LFU atau pasien yang berhenti berobat.

Pembelajaran Baik

- Pelibatan ODHIV secara langsung dalam Workshop LKB Ramah ODHIV dan penyusunan tools monitoring ramah ODHIV dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan tools monitoring LKB ramah LKB bukan hanya mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saja, namun ada tambahan indikator layanan yang ramah terhadap ODHIV.

- Peningkatan kapasitas bagi petugas layanan kesehatan dilakukan untuk mendukung pelayanan LKB sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berupa pengetahuan dan keterampilan terkini terkait HIV dan AIDS mencakup tata laksana klinis, penggunaan teknologi baru, dan pemahaman tentang protokol pengobatan yang terus berkembang.

- WPA memiliki peran strategis dalam mencermati dan mengusulkan anggaran di tingkat desa dan kabupaten sebab mereka memiliki kepedulian dan pengetahuan yang memadai terhadap isu kesehatan terutama HIV dan KDS yang merupakan salah satu stakeholder inti dalam pengendalian HIV dan AIDS juga berkepentingan langsung terhadap alokasi anggaran pemerintah terkait isu ini. Adanya peningkatan kapasitas WPA dan KDS dalam melakukan advokasi kebijakan anggaran mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melakukan pengusulan anggaran di tingkat desa maupun kabupaten.

- Metode SALT yang menggali potensi dan kekuatan masyarakat serta perumusan rencana aksi berdasarkan hasil kunjungan SALT menjadi strategi yang efektif dalam pengusulan kegiatan dan anggaran terkait HIV dan AIDS kepada pemerintah desa atau

- Pelibatan dan mempertemukan langsung pejabat pemerintah di tingkat daerah dengan ODHIV mampu membuka kesadaran dan menumbuhkan kepedulian terhadap ODHIV dan pengendalian HIV dan AIDS secara Hal ini juga sebagai strategi untuk mereduksi stigma dan diskriminasi pada ODHIV.

- Penjangkauan ODHIV LFU yang dilakukan oleh puskesmas dengan melibatkan pengurus KDS memberikan hasil optimal. Melalui keterlibatan langsung ODHIV dengan cara berbagi pengalaman dan penguatan, menghasilkan perubahan pemahaman dan perilaku pada ODHIV untuk patuh pengobatan serta peningkatan dukungan

Isu Lintas Sektor

Masih ditemukan kasus kekerasan berbasis gender pada perempuan dengan HIV.

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) masih menjadi tantangan besar dalam implementasi program pengendalian HIV dan AIDS, terutama bagi perempuan dengan HIV. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial, yang semakin memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Peningkatan layanan yang lebih responsif gender diperlukan agar perempuan dengan HIV dapat mengakses layanan kesehatan yang aman, adil, dan inklusif. Perempuan dengan HIV sering mengalami stigma ganda—baik karena status HIV mereka maupun karena norma sosial yang membatasi peran perempuan di masyarakat. Mereka kerap disalahkan atas penularan HIV, bahkan ketika mereka adalah korban dari pasangan yang tidak setia atau pengguna narkoba suntik. Banyak perempuan dengan HIV mengalami kekerasan dari pasangan, terutama ketika mereka mengungkapkan status HIV mereka. Mereka dipaksa untuk meninggalkan rumah, kehilangan hak atas anak-anak mereka, atau tidak mendapatkan dukungan ekonomi dari pasangan. Banyak layanan kesehatan HIV belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, termasuk aspek perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menangani kasus HIV dan KBG secara terintegrasi. Perempuan dengan HIV yang mengalami KBG sering kali tidak memiliki sumber penghasilan sendiri, sehingga mereka kesulitan untuk keluar dari hubungan yang berbahaya atau mencari pengobatan yang layak. [12]

Program masih perlu memastikan bahwa layanan HIV dapat diakses oleh penyandang disabilitas, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan kesehatan yang inklusif.

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk layanan HIV dan AIDS. Hambatan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup stigma sosial, kurangnya informasi yang ramah disabilitas, serta keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki pemahaman inklusif. Program pengendalian HIV harus mengintegrasikan prinsip inklusi dan aksesibilitas agar tidak ada individu yang tertinggal dalam upaya pencegahan, perawatan, dan pengobatan HIV. Banyak fasilitas kesehatan belum memiliki aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai bagi pengguna kursi roda, ruang konsultasi dengan fasilitas yang sesuai, atau alat bantu komunikasi bagi penyandang tunanetra dan tunarungu. Beberapa fasilitas layanan kesehatan belum menyediakan informasi HIV dalam format yang sesuai, seperti braille atau bahasa isyarat, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas dalam memahami informasi HIV. Banyak tenaga kesehatan belum mengikuti pelatihan khusus dalam menangani pasien dengan disabilitas, sehingga sering kali kesulitan dalam berkomunikasi atau memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Penyandang disabilitas terkadang menghadapi perlakuan diskriminatif karena dianggap tidak berisiko tinggi terhadap HIV, padahal mereka tetap memiliki kemungkinan tertular melalui berbagai jalur, termasuk kekerasan seksual atau hubungan yang tidak terlindungi. Penyandang disabilitas dengan HIV mengalami stigma ganda, baik karena kondisi disabilitas mereka maupun karena status HIV mereka. Masyarakat sering kali menganggap bahwa mereka tidak aktif secara seksual, sehingga isu HIV di kalangan penyandang disabilitas sering diabaikan dalam kampanye kesehatan publik. Sebagian besar program edukasi HIV masih berbasis teks atau media visual standar, yang sulit diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran.[13]

(Ghanis Kristia)

[1] Kemenkes RI. (2012). Pedoman Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.

[2] Kemenkes RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual. Jakarta : Kementerian Kesehatan

[3] Kemenkes (2020). Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS 2020-2024. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.

[4] Kemenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.

[5]Kebijakan AIDS Indonesia. (2016). Peran Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan Peningkatan Kualitasnya.

[6] Perwira, I., Praptoraharjo, I., Hersumpana, Suharni, M., Sempulur, S., Pudjiati, S. R., & Dewi, E. H. (2016). Studi Kasus: Integrasi Kebijakan & Program HIV & AIDS ke Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia.

[7] Kemenkes (2024). Penilaian Terhadap SDM Kesehatan dalam program HIV di Indonesia: Mengoptimalkan ketersediaan, mutu, dan kinerja tenaga kesehatan untuk meningkatkan skala dan menunjang akses perawatan HIV yang berpusat pada klien. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.

[8] Kebijakan AIDS Indonesia. (2016). Peran Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan Peningkatan Kualitasnya.

[9] Sistiarani, C., Kurniawan, A., & Hariyadi, B. (2019). Analisis Peran Penerapan Warga Peduli AIDS (WPA) pada Kader di Desa Karangtengah Cilongok, Banyumas. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 6(1), 7. https://doi.org/10.22146/jkr.41626

[10] Rianto, (2024). Bagaimana Mengurangi Stigma dan Diskriminasi. Equal.Id.

[11] Suharni, (2014). Kebijakan Pendanaan Penanggulangan HIV dan AIDS. Kebijakan AIDS Indonesia

[12] Komnas Perempuan. (2019). Risalah Kebijakan Perempuan dengan HIV : “Lingkaran Kekerasan Seksual dan Kerentanan Atas Hak Hidup.” Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

[13] Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 4(2), 225. https://doi. org/10.24198/focus.v4i2.33529